香典返しで悩む方に向けて、「掛け紙」と「のし紙」の違いから、水引の色、表書きの選び方、名前の書き方、掛け方のマナーまで実用情報をやさしくまとめました。

なお、こちらの記事では内容を分かりやすくするために「掛け紙」ではなく、「のし」「のし紙」と表記をしています。

香典返し「のし」について

香典返しで悩む方に向けて、「掛け紙」と「のし紙」の違いから、水引の色、表書きの選び方、名前の書き方、掛け方のマナーまで実用情報をやさしくまとめました。

なお、こちらの記事では内容を分かりやすくするために「掛け紙」ではなく、「のし」「のし紙」と表記をしています。

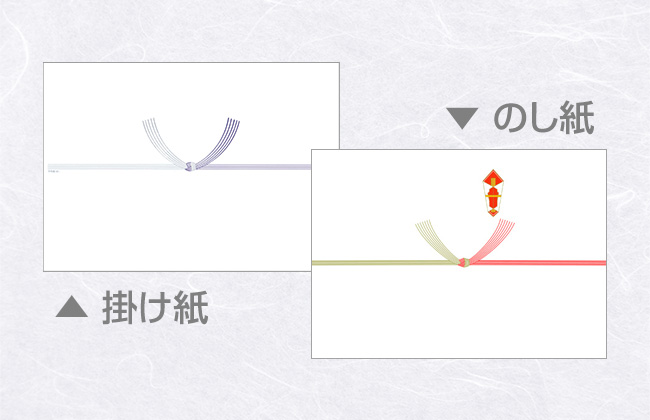

のし紙と掛け紙の違い

香典返しを準備する際、多くの方が「のし紙」と「掛け紙」の違いについて迷われます。実は、この2つには明確な違いがあり、香典返しでは正しい選択が重要です。

掛け紙とは

掛け紙は水引のみが印刷された紙で、右上に「熨斗(のし)」がついていないものを指します。弔事の贈り物には、この掛け紙を使用するのが正しいマナーです。香典返しも弔事に該当するため、掛け紙を選ぶ必要があります。

のし紙とは

のし紙は水引の右上に「熨斗(のし)」と呼ばれるあわびを模した飾りが印刷された紙です。この熨斗は、もともと縁起物として慶事の贈り物に添えられていたものです。結婚祝いや出産祝い、お中元、お歳暮などの慶事には、のし紙を使用します。

なぜ香典返しに熨斗は不要なのか

熨斗は「のし鮑(あわび)」に由来し古くから長寿や繁栄を象徴する縁起物として用いられてきました。しかし香典返しは故人を偲び、お香典をいただいた方への感謝を表すものです。このような弔事において縁起物である熨斗を使用することは不適切とされています。

使い分けのポイント

この使い分けを間違えると相手に不適切な印象を与えてしまう可能性があります。香典返しでは必ず掛け紙を選び、のし紙は使用しないよう注意しましょう。また、一部の地域では「短冊のし」と呼ばれる小さなシール状のものを使用することもあります。これも掛け紙と同様に、熨斗がついていないものを選ぶのが基本です。

香典返しの「のし」と掛け方について

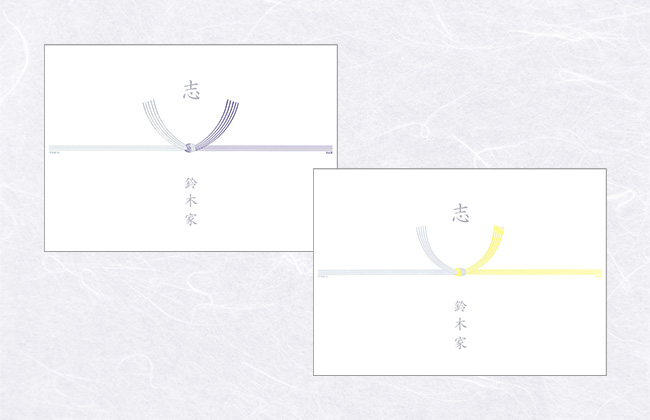

香典返しには挨拶状とのしを付けるのが作法です。どちらも薄墨で書きます。一般的な香典返しの「のし」は「黒白結びきりの水引」が使われます。西日本の一部の地域では「黄白結びきりの水引」ののしに表書きは「満中陰志」とする場合があるので、注意が必要です。

のし下には名前を書きます。名前は苗字のみ、喪主のフルネームなどの書き方があります。連名で記載することもあります。この「結びきり」は結び直せないという形で、弔事が何度も繰り返されないようにという意味が込められています。

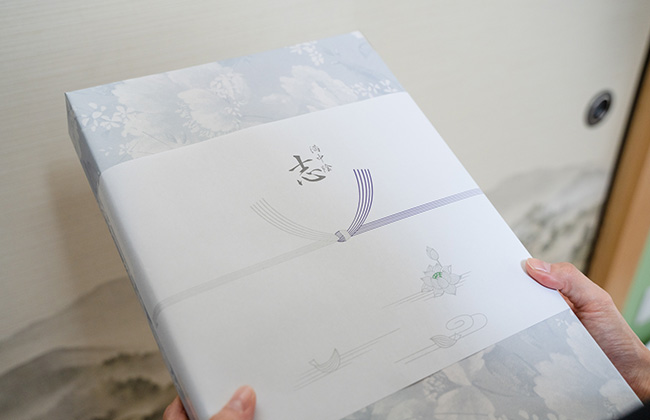

香典返しのし「のし」の表書きの書き方は、仏式では「志」と書いて家名を書きます。これも地域によって、「満中陰志」という書き方をする所もあります。神式やキリスト教では一般的に、香典返しの習慣などはありません。

ただその代わり、「五十日祭」「三十日目の追悼ミサ」などが行われ、これらの時に香典返しの代わりの様な品物を用意することがあるようです。その時に書かれる表書きは「志」「偲草」などが使われています。表書きについて、詳細な内容を下記でご紹介しております。ぜひ参考にしてください。

また、のしの掛け方には、内のしと外のしの2種類があります。品物に直接のしを付けて包装する(内のし)か、包装してからのしを付ける(外のし)かは地方によって変わります。控えめということで「内のし」の方が好まれる場合が多いようです。下記でも詳しく解説しております。

のしの水引の色

香典返しの掛け紙で最も重要な要素の一つが水引の色です。水引は贈る方の心を表現する重要な要素であり、適切な色を選ぶことで故人への敬意と遺族への配慮を示すことができます。

基本の色:黒白・紫銀

最も一般的で全国どこでも使用できるのが黒白・紫銀の水引です。黒は悲しみや哀悼の意を表し、白は清らかさや純粋さを象徴します。宗教や地域を問わず使用できるため、迷った場合は黒白を選んでおけば間違いありません。

地域による違い:黄白・黄銀

関西地方の一部や四国、九州の一部地域では、黄白・黄銀の水引が主流となっています。特に京都や大阪などでは、香典返しに黄白の水引を使用することが多く見られます。これは地域の慣習によるものなので、事前に確認することが重要です。

宗教による特徴

水引の太さと本数

香典返しの掛け紙では5本組の水引が一般的です。水引の太さは包む品物の価格によって調整されることもありますが、基本的には標準的な太さのものを選べば問題ありません。

選び方のポイント

水引の色は地域や宗教によって大きく異なるため、事前の確認が欠かせません。特に初めて香典返しを準備する場合は、地域の慣習に詳しい方や葬儀社に相談することをお勧めします。

香典返しの表書き

香典返しの表書きは故人を偲び、お香典をいただいた方への感謝を表現する重要な要素です。宗教や地域によって適切な表書きが異なるため、正しい知識を身につけることが大切です。この項目をチェックして、適切なものを使用しましょう。

仏教の「表書き」には地域や贈る時期によっていくつかの表現があります。もっとも一般的に使われているのが「志(こころざし)」です。「心からの感謝の気持ち」という意味が込められており、宗派を問わず広く使えます。「志」はどの地域でも使用できるので、迷った場合は「志」を選んでおけば安心です。

「忌明志(きあけこころざし)」は四十九日の忌明け後に贈り物をする際に使われる表書きです。喪が明けたことを節目として丁寧に伝える意味合いがあり、関東地方などでも見られます。

「満中陰志(まんちゅういんし)」は四十九日を「中陰」と呼ぶ風習に基づいた表現で、関西地方を中心によく用いられています。中陰の期間が満ちたことを意味し、地域の文化に根づいた書き方です。

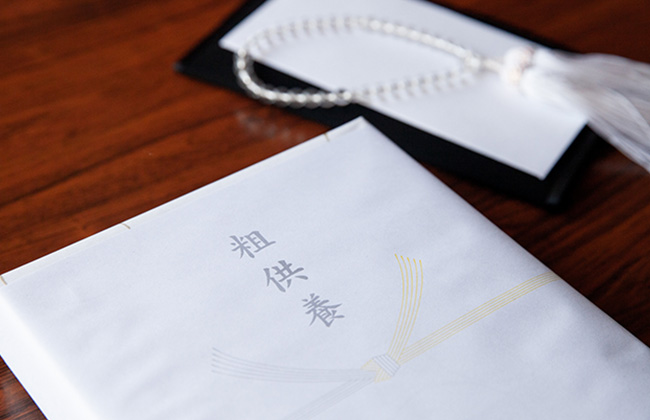

一方、「粗供養(そくよう)」は関西や中部地方で見られる表書きで、「ささやかではありますが、感謝の気持ちをお届けします」という思いを込めて使われます。主に法要などでの贈り物に添えられ、控えめながらも心のこもった表現です。

中国・四国・九州地方の一部の地域などでは香典返しや法要の引き出物の代わりに「茶の子(ちゃのこ)」という表書きが用いられています。「茶の子」とは、もともとお茶請けのお菓子を意味する言葉であり、「お茶の子さいさい」の語源にもなっています。「茶の子」という表書きは「粗供養」や「志」と同じように、仏式の四十九日後の返礼として使われています。

神道の「表書き」は、仏教とは異なる表現が選ばれることがありますが、最も適切で広く用いられているのが「志(こころざし)」です。宗教色を強く出さずに感謝や丁寧な気持ちを込める表現として、神道の場面でも安心して使うことができます。

また、「偲び草(しのびぐさ)」という表書きもあります。これは亡くなった方を静かに偲ぶ気持ちを伝えるためのもので、特に個人の思いを大切にする場面に適しています。言葉そのものに柔らかさがあり、控えめな中にも深い想いが込められています。

さらに、「御礼(おんれい)」という表書きも、神道の返礼品にふさわしい表現の一つです。ご厚意をいただいたことへの感謝の気持ちを真っ直ぐに伝える表現であり、宗教色を避けたい場合にも選ばれることがあります。

キリスト教のご葬儀やお返しの場面でも、感謝の気持ちや故人を偲ぶ想いを伝えるために、ふさわしい「表書き」が用いられます。その中でも「志(こころざし)」は、宗教的な色合いが薄く、最も一般的で適切な表現とされています。キリスト教であっても広く受け入れられており、相手の宗教を問わずに使用できる点で安心感があります。

また、「記念品」という表書きを使用することもあります。故人を偲び、その存在を心にとどめるという意味合いを持ち、遺された方々の中に思い出として残る贈り物であることをやさしく伝えることができます。

さらに、「偲び草(しのびぐさ)」という表現も、故人を静かに思い出すという気持ちを込めた表書きとして用いられることがあります。特に、形式よりも想いを大切にしたいご家族の方々に選ばれる傾向があります。

これらの表書きは、贈るタイミングや地域の習慣に応じて適切に使い分けることで、より丁寧な気持ちを伝えることができます。

地域による特徴

| 北海道・東北・関東地方 | 「志」が主流 |

| 北陸や東海地方 | 「志」が一般的、即日返しの慣習がある |

| 関西地方 | 「満中陰志」がよく使われる |

| 関西・中国・四国・九州の一部 | 「粗供養」が多用される |

| 中国・四国・九州など瀬戸内海沿岸地域 | 「茶の子」がよく使われる |

表書きは香典返しの印象を決定づける大切な部分です。贈り先の方に対する感謝の気持ちや、故人を偲ぶ想いが伝わるようにするためには、見た目の美しさや書き方のマナーも大切です。表書きを書く際に心がけておきたい基本的なポイントをあらためて確認しておきましょう。

表書きを書く際の注意点

避けるべき表書き

表書きは香典返しの顔とも言える重要な要素です。故人の宗教や地域の慣習を考慮し、適切な表書きを選ぶことで、真心のこもった香典返しを準備することができます。

粗供養と「のし」の表書き

粗供養とは、関西の一部の地域で行なわれているものです。簡単に言うと、告別式当日に渡す香典返しのような存在です。香典返しとは、香典を頂いた方に対してお返しをする事、もしくはその品物そのものの事を言います。

香典の半額程度の品物で、最終的に形が残らない物を贈ります。香典返しは四十九日の法要が済んでから送るのが基本ですが、当日返しとして告別式当日に渡す場合もあります。粗供養は、この当日返しと似たようなものです。

この粗供養という作法を行なっている地域では、送る品物に付けるのしの表書きにも違いがあります。香典返しの表書きというと、「志」を用いるのが一般的です。しかし、粗供養の場合には、のしの表書きは「粗供養」になります。

粗供養の金額相場や人気の品物など、より詳しい内容をこちらでご紹介しています。ぜひご覧ください。

初盆と「のし」の表書き

初盆とは、忌明け後に初めて迎えるお盆の事を言います。忌明けとは、喪の期間が明けた事を意味する言葉です。いつまでを喪の期間とするかには様々な考えがありますが、四十九日の法要が終わるまでとする考えが一般的です。

ちなみに、お盆が四十九日の法要よりも早く来た場合には、初盆の法要は翌年に行う事になります。一般的に初盆の法要は、通常のお盆の法要よりも丁重に行うものとされています。そのため遺族や親戚だけではなく、故人の友人や知人等も招いての法要となります。

この初盆の法要に来て下さる方は、御供物料を持ってきて下さる場合が多いです。そのため、初盆のお返しを用意しておく必要があります。この際のお返しには、のしを付けます。表書きは「志」、もしくは「初盆志」等とします。

こちらの記事で初盆に向けて準備しなければいけないことやマナーなど、詳しく解説しています。初盆の準備でお悩みの方必見です。

また、初盆のお返しにふさわしくない品物もあります。初盆のお返しにタブーな品物やお返しに人気のお菓子など初盆の法要で失敗しない為にこちらの内容もぜひ参考にしてください。

のし紙の掛け方

香典返しののし紙の掛け方には、「内のし(内掛け)」と「外のし(外掛け)」の2つの方法があります。それぞれに適した場面があるため、正しい使い分けを理解することが重要です。

内のし(内掛け)とは

内のしは、品物に直接のし紙をかけてから包装紙で包む方法です。この方法では、のし紙が包装紙の内側にくるため、外から見えません。謙遜の美徳を重んじる日本の文化において、香典返しでは内のしが一般的とされています。

また、のし紙が外側に出ていないことで、配送中に紙が破れたり汚れたりする心配が少なく、見た目の美しさを保ったまま先方に届けることができます。特に宅配便で贈る香典返しでは内のしの方法が適しているとされており、多くのギフト業者でも標準対応とされています。

受け取る側にとっても過度な主張がなく落ち着いた印象を受けるため、香典返しという目的にもよくなじむ掛け方です。贈る際には表書きの種類や宗教・地域の慣習に加えて、このような掛け方のマナーも意識することで、より丁寧な香典返しとなります。

外のし(外掛け)とは

外のし(外掛け)とは、包装紙で包んだ品物の上からのし紙をかける方法で、のし紙が外側に見える形になります。この掛け方では、表書きや贈り主の名前がはっきりと見えるため、誰からの贈り物であるかがすぐにわかるという特徴があります。直接手渡しする場面では贈る側の気持ちがより伝わりやすく丁寧な印象を与えることができるため、特におすすめの方法です。

また、外のしはお渡しする際の見た目に華やかさがあることから結婚祝いや出産祝い、入学祝いなど、慶事の贈り物でよく用いられます。ただし、香典返しのような弔事では控えめな印象を重視するため、通常は内のしが選ばれることが多く、外のしはあまり一般的ではありません。

とはいえ、香典返しであっても例外的に外のしが選ばれるケースもあります。たとえば、直接ご挨拶に伺って品物を手渡しする場合や、贈り物に特別な丁寧さを込めたいとき、あるいは地域の風習として外掛けが通例となっている場合などです。このような場面では、あえて外のしを選ぶことで、相手に対して誠意や礼儀がより伝わる場合もあります。

贈る相手や状況、地域の慣習に合わせて、内掛けと外のしを適切に使い分けることが、心のこもった香典返しにつながります。

のし紙の取り扱い注意点

配送時の注意点

内掛けの場合でも、配送時には以下の点に注意しましょう。

のし紙の掛け方は、香典返しの品格を左右する重要な要素です。基本的には内掛けを選び、故人への敬意と受け取る方への配慮を表現しましょう。

よくある質問

これらのQ&Aを参考に、適切な香典返しののし紙を準備し、故人への敬意と受け取る方への感謝の気持ちを表現しましょう。

Q.のし紙に書く名前は?

A.香典返しののし紙には、施主(喪主)の名前を記入するのが一般的です。水引の下中央に「姓のみ」または「フルネーム」で書きます。「○○家」などの表記もよく使われます。筆や筆ペンを使い、楷書体で丁寧に書くのがマナーです。心を込めて整った文字で書くことが大切です。

Q.のしの色の選び方を教えてください。

A.香典返しののし紙に使う水引の色は、地域や宗教によって異なります。全国で共通して使えるのは「黒白」で、どんな宗教・地域でも失礼がないため、迷ったときは黒白を選ぶのが安心です。

地域による違いもあります。関東では黒白が主流ですが、関西では黄白が使われることが多く、その他の地域でも黄白が見られる場合があります。水引の色を選ぶ際は、まず地域の慣習を確認しましょう。わからない場合は葬儀社や地元の年配者に相談するのがおすすめです。

Q.のし紙はいつまでに準備すべきですか?

A.香典返しののし紙は、四十九日法要後に準備するのが一般的です。発送は法要後1週間以内、遅くとも2週間以内が目安です。法要の日程が決まったら早めに準備を始めましょう。贈り先のリストを作成し、品物の選定と並行してのし紙の用意を進めるとスムーズです。

Q.宗教によって表書きは変わりますか?

A.はい、香典返しの表書きは宗教によって異なります。仏教では「志」「忌明志」「満中陰志」「粗供養」「茶の子」、神道では「志」「偲び草」「御礼」、キリスト教では「志」「記念品」「偲び草」が使われます。迷ったときはどの宗教でも使える「志」を選ぶと安心です。

Q.名前を書く場所を間違えた場合の対処法は?

A.のし紙の名前を間違えた場合は、新しいのし紙に書き直すのが最も確実です。購入店に相談すれば交換してもらえることもあり、書道専門店に代筆を依頼する方法もあります。予防としては下書きをしてから清書すること、正しい位置を確認してから書くこと、筆ペンの練習をしておくことが大切です。

まとめ

香典返しは単なる形式的なお返しではなく、故人を偲び、お世話になった方々への感謝の気持ちを表す大切な儀礼です。中でも「のし紙」は、その想いをかたちにするための最初の一歩と言える存在です。表書きの言葉、水引の色、名前の書き方や掛け方には、それぞれに意味があり、地域や宗教によっても異なるため、きちんと理解して準備することが大切です。

近年では贈り物を通販や宅配で手配することも増えていますが、どのような形式であっても相手を思う気持ちを込めることが何よりも大切です。例えば、水引の色一つにも「繰り返さない」「静かに見送る」という意味があり、表書きの言葉には遺族の感謝の思いが込められています。香典返しを受け取った方がその細やかな心遣いに気づいてくださることで、ご遺族の真摯な姿勢が伝わることでしょう。

今回ご紹介したのし紙に関するマナーや表記の注意点は初めて香典返しを準備される方にとっても分かりやすく、実践しやすい内容を心がけました。もし迷うことがあれば一人で抱え込まず、地域の慣習に詳しい親族や経験豊富な葬儀社・ギフト業者などに相談することで、より安心して準備を進めることができます。

最後に、香典返しは“もの”を返す行為であると同時に“こころ”を届ける行為でもあります。相手に対する敬意と感謝の気持ちを大切にしながら形式にとらわれすぎず、自分たちらしい丁寧なお返しを整えていくことが何よりの供養となるでしょう。

関連記事

葬祭マナーカテゴリ