「初盆(はつぼん)」「新盆(にいぼん)」という言葉を初めて耳にしたとき、ほとんどの方が「何をどうすればいいの?」と戸惑うことでしょう。この法要は単なる年中行事ではなく故人が亡くなってから“初めて家族のもとへ帰ってくる”とされる特別で大切な時間です。

初盆の準備は突然のことも多く心身ともに負担を感じる方もいらっしゃるはず。だからこそこの記事があなたにとって安心と納得を得るための“手引き”となれば幸いです。

初盆・新盆のマナー

「初盆(はつぼん)」「新盆(にいぼん)」という言葉を初めて耳にしたとき、ほとんどの方が「何をどうすればいいの?」と戸惑うことでしょう。この法要は単なる年中行事ではなく故人が亡くなってから“初めて家族のもとへ帰ってくる”とされる特別で大切な時間です。

初盆の準備は突然のことも多く心身ともに負担を感じる方もいらっしゃるはず。だからこそこの記事があなたにとって安心と納得を得るための“手引き”となれば幸いです。

初盆・新盆とは?いつ行うの?

初盆・新盆の意味

「初盆(はつぼん・ういぼん)」とは故人が亡くなってから四十九日の忌明け後に初めて迎えるお盆のことを指します。地域によっては「新盆(にいぼん)」「あらぼん」とも呼ばれます。新盆は故人が亡くなって初めて迎えるお盆を指す地域と亡くなってから初めて迎えるお盆の翌年を指す地域があります。

お盆とは祖先の霊を迎え、供養する仏教行事ですが、初盆はその中でも特に重要視される法要です。なぜなら、初めての里帰りとなる故人の霊を丁寧にそして心を込めてお迎えする必要があるからです。多くの家庭では僧侶を招いて法要を行い、親戚や知人を招いて焼香や会食の場を設けます。言うなれば初盆は「故人のための最後の大きな節目」とも言える行事なのです。

初盆はいつ行う? 四十九日との関係

「初盆」は四十九日(忌明け)を過ぎてから最初に迎えるお盆が該当します。

例えば、5月10日に亡くなった場合→四十九日は6月下旬→その年の8月がお盆→「今年が初盆」

7月20日に亡くなった場合→四十九日は9月初旬→その年のお盆には間に合わず→「翌年が初盆」

このように「四十九日が済んでいるかどうか」が判断のポイントです。また、四十九日以内にお盆が訪れる場合は翌年が初盆となります。わからない場合は菩提寺や葬儀社に確認するのが確実です。

地域による違い|お盆が7月か8月か?

日本では地域によってお盆の時期が異なります。

| 地域 | お盆の時期 | 特徴 |

| 東京・関東 | 7月13日~16日 | 新暦で行う「新盆」 |

| 関西・九州 | 8月13日~16日 | 旧暦に近い「旧盆」 |

| 沖縄 | 旧暦7月13日~15日 | みーぼん(新盆)と呼ばれる |

このように、同じ「初盆」と言っても、行われる時期や習慣には地域性が大きく影響します。親戚が遠方にいる場合は、招く側・招かれる側でタイミングの確認が重要です。

初盆の準備

初盆は「お盆の一種」と言っても通常のお盆よりも準備が多く、計画的な段取りが必要になります。葬儀後間もないご家庭にとっては心身ともに余裕がない中で進めることもあり、「何から手をつけてよいかわからない」という声が非常に多いのも事実です。ここでは準備のスケジュールと具体的な手配物、そして「家族だけ」で行う場合の簡素化の方法まで実践的な内容に絞ってご紹介します。

スケジュールの目安|1ヶ月前からの準備計画

| 時期 | 主な準備内容 |

| 約1ヶ月前 | 僧侶への法要依頼/日程調整/案内状の作成・送付(2週間前までに) |

| 約2週間前 | 精霊棚・白提灯の準備/引き出物・供物の手配 |

| 約1週間前 | 参列人数の最終確認/お布施・供花の準備/当日の流れの確認 |

| 前日~当日 | 精霊棚の設置/受付や会場設営/僧侶のお迎え手配 |

精霊棚(しょうりょうだな)の設置

精霊棚は故人の霊を迎えるための「仮のお仏壇」のようなものです。仏壇がある場合は前か横に設置し、下に真菰(まこも)という敷物を敷くのが伝統的な方法です。地域によっては精霊棚の四隅に青竹を立て、竹の上部にしめ縄を張る伝統的な飾り付けをする場合もあります。また、浄土真宗など宗派によっては精霊棚を設けない場合もあります。

設置方法の例

供えるものの例

伝統的にはスイカ、ナス、キュウリを使った精霊馬(しょうりょううま)も典型的です。

白提灯の準備と意味

「白提灯(しろちょうちん)」は初盆にだけ使用する特別な提灯です。故人の霊が迷わず帰ってこられるよう目印として門や仏壇の脇に飾られます。また、通常の提灯(赤や絵柄入り)とは異なり、白無地または薄い柄のみになります。初盆が終わった後は菩提寺で供養してもらうか、自宅で焼納します。

設置場所の例

※設置の際は防火に配慮し、風通しや電気コードの扱いにも注意しましょう。

会場と会食の準備

初盆や四十九日などの法要は自宅やお寺、会館など、場所によってさまざまな形で行われています。近年ではコロナ禍の影響もあり、自宅でゆったりと行うスタイルが再び注目されており、会場費の節約や家族の意向を反映しやすい点も支持されています。

法要後の会食(お斎)についても仕出し弁当や精進料理のケータリング、少人数であれば家庭で手作りするなど柔軟な選択肢が増えています。いずれの場合も故人を偲ぶ気持ちを大切にしながら無理のない方法を選ぶことが大切です。

引き出物の準備

法要に参列してくださった方々への感謝の気持ちとして「引き出物(法要返礼品)」を準備しておくことが大切です。今治タオルや高級茶・珈琲、和菓子、日用品セットなど、実用的で品のある品物がよく選ばれています。

手配の際はすべて同じ内容でそろえることで渡し間違いがなくなります。急な参列にも対応できるよう余分に用意しておくと安心です。また、熨斗(のし)や挨拶状も忘れずに添えることで丁寧な印象を与えることができます。故人を偲びながら感謝の気持ちがきちんと伝わるような準備を心がけましょう。

家族だけで行う場合

初盆を家族だけで迎えることは近年増えており、形式にとらわれず心を込めて故人を供養できれば問題ありません。ただし、以下のような点に注意するとスムーズかつ関係者とのトラブルを避けられます。

まず、菩提寺や親族への事前連絡が重要です。僧侶を呼ぶ予定がない場合でも、その旨を寺院や葬儀に参列された方に伝えておかないと後々「知らなかった」といった行き違いが起こりやすくなります。また、親族が「お線香だけでも…」と訪れる可能性もあるため、返礼品(お礼)を少し用意しておくと安心です。1,500~5,000円前後の菓子や日用品が目安です。

準備面では精霊棚(盆棚)に五供(お線香・花・灯明・浄水・飲食)を揃え、お供え物に加えて白提灯(白紋天)を飾ることが基本です。マンション等では室内に吊るす形でも構いません。そして、迎え火・送り火(または白提灯の明かり)を焚いて故人の霊を迎え送りましょう。

法要を行う場合は僧侶に事前に依頼し、お布施やお車代を用意します。相場は3~5万円程度で寺院や地理条件により前後します。ただし、読経を依頼しない場合はお布施やお車代、御膳料も不要です。服装については法要を行うなら施主側は礼服、参列者も略喪服(ダークスーツなど)が基本です。会食だけなら地味な平服でも可とされますが肌の露出は避けるよう配慮しましょう。また、香典やお供え物の準備も必要です。家族だけでも、場所が自宅であっても香典は包むことが基本で、相場金額は故人との関係性によって変わります。のしは「御仏前」など宗派に合わせましょう。

服装のマナー

初盆法要に参列する際は服装にも故人への敬意が表れます。特に主催する喪主・遺族の服装や、招かれた側の服装には一定のマナーがあります。以下に男女別に服装のポイントをまとめました。

■ 喪主・遺族の服装(主催側)

男性:黒のフォーマルスーツ+白シャツ+黒ネクタイ+黒靴

地域によっては黒の喪服ではなく、ダークスーツで参加する場合もあります。

女性:黒のワンピースまたはスーツ(ひざ下丈)、黒ストッキング、黒パンプス

喪服のブラウスとスカートを組み合わせる場合もあります。アクセサリーは真珠1連まで。(光る素材や派手な装飾品は避ける)夏場でも露出が多い服やノースリーブはNG。素材は涼感のあるものでも「きちんと見える」ことを優先しましょう。

■ 参列者の服装(招かれる側)

平服指定がある場合:濃紺・グレーなど地味で落ち着いた服装

指定がない場合:準喪服(黒や濃紺のスーツ)が無難

女性はスカート・パンツスタイルどちらでもOK、ただし肌の露出に注意

「平服」とは「カジュアル」ではありません。「礼を失さない私服」と心得て選びましょう。

初盆は故人を偲び、感謝の気持ちを伝える大切な行事です。派手さを避け、落ち着いた装いで臨むことで場の雰囲気を損なわず、心を込めた供養の場となります。地域や宗派の習慣も踏まえつつ、相応しい服装選びを心がけましょう。

僧侶への対応

初盆や各種法要において、僧侶は故人の供養を導いてくださる「精神的な要」となる存在です。読経や説法はご遺族や参列者にとって心を整える時間でもあり、故人とのつながりを再確認する大切な機会となります。そのため、僧侶へのお布施の準備やお迎え・お見送りの際の立ち居振る舞いにも細やかな心配りが求められます。

■ お布施の準備と渡し方

| 封筒 | 白封筒または奉書紙(印字タイプでも可) |

| 表書き | 「御布施」「御礼」など |

| 中袋 | 金額・施主名を記入 |

| 墨色 | 普通の墨で丁寧に書く |

| 金額の目安 | 3万円~5万円(宗派・地域・読経時間などによる) |

■ お車代・御膳料も忘れずに

いずれも別封筒に用意し「本日は誠にありがとうございます」と感謝の言葉を添えて両手でお渡しするのが基本です。

僧侶へのお布施や御礼は金額の多寡よりも、心を込めて丁寧にお渡しする姿勢が最も大切です。また、地域や宗派によって細かな作法は異なる場合がありますので事前に菩提寺やご家族で確認しながら準備を進めると安心です。心を込めた供養の場にふさわしいマナーを心がけ、故人とのご縁を大切にしていきましょう。

初盆の御供物料

御供物料(香典)は故人への供養と遺族へのお悔やみの気持ちを込めた金銭的なお見舞いです。初盆では「通常のお盆より丁寧な対応をする」という考え方から御供物料の金額やマナーにも特に気を配る必要があります。ここでは関係性別の相場、香典袋の選び方、表書きや名前の書き方、渡すタイミングや方法までを具体的に解説します。

関係性別:御供物料の金額相場

御供物料の金額は故人との関係性や地域の習慣、家族構成によって幅がありますが以下は一般的な目安です。

■ 親族の場合

| 関係 | 相場 |

| 親(父母) | 1万~3万円 |

| 子ども(配偶者含む) | 1万~3万円 |

| 兄弟姉妹 | 1万~3万円 |

| 祖父母 | 5千円~1万円 |

| おじ・おば | 5千円~1万円 |

| いとこ | 3千円~1万円 |

■ 友人・知人・ご近所

| 関係 | 相場 |

| 親しい友人 | 5千円~1万円 |

| 一般的な友人 | 3千円~5千円 |

| ご近所 | 3千円~5千円 |

■ 仕事関係・その他

| 関係 | 相場 |

| 会社の上司・同僚 | 3千円~1万円 |

| 取引先・恩師 | 5千円~1万円 |

| 会社からの供花・供物 | 部署ごとに1万~3万円 |

参列せずに御供物料だけを送る場合でも上記相場を目安にすると安心です。ただし、浄土真宗の親族は5千円~2万円、友人は2千円~5千円と宗派により相場が異なる場合があります。また、夫婦連名で包む際は金額を少し多めにするのが一般的です。また、弔事では新札は不向きとされています。新札しかない場合は二つ折りにして折り目をつけてから使用しましょう。

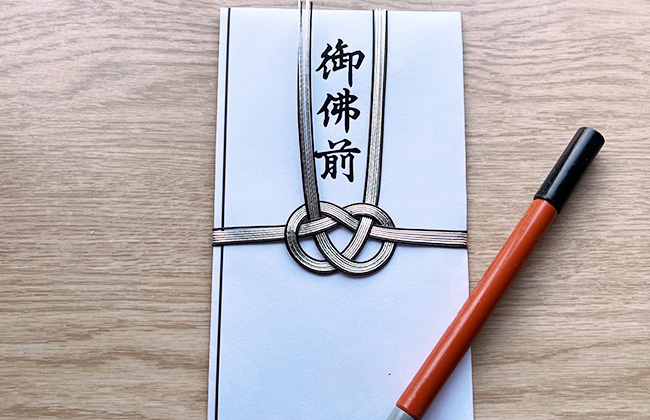

香典袋の選び方と書き方

初盆の香典袋は、宗教や地域に応じたマナーに沿って選びましょう。

■ 水引の種類

初盆に限らず「二度と繰り返さない」という意味の「結び切り」が通例です。

■ 表書きの例

| 宗教 | 表書き |

| 仏教 | 御仏前、御香典 |

| 神道 | 御玉串料、御神前 |

| キリスト教 | 御花料 |

初盆の香典袋の表書きは「御供物料」「御仏前」「御佛前」を使用します。中でも「御供物料」が宗派を問わないため無難です。地域によっては提灯代を出す場所もあります。提灯代を出すときは表書きを「御提灯料」「御提灯代」、果物やお菓子をお供えする場合は「御供物」「御供」など、内容にあわせて表書きを変えましょう。

■ 名前の書き方

香典袋の裏には住所と金額を書く欄があるものが多いため、記入を忘れずに。

連名・代理出席の場合の注意点

■ 連名の書き方

2名まで:両方の氏名を縦書きで記載

3名以上:代表者名+「他一同」表記

会社名義の場合:社名+代表者氏名または「社員一同」

■ 代理で持参する場合

渡す際に「○○より預かってまいりました」と必ず一言添える

香典袋の裏に「代理持参」と明記するとなお丁寧

御供物料や供物をお渡しする場面についても状況に応じた配慮が求められます。初盆の法要に訪問し、施主に挨拶するタイミングで直接手渡しするのが一般的です。

袱紗の色は紫・紺・グレーなど落ち着いたものを選びましょう。赤やピンクなど慶事用の色はNGです。袱紗を使用しない場合は香典袋を両手で丁寧に渡し、相手に失礼のない渡し方を心がける必要があります。

また、やむを得ず法要に参列できない場合には御供物料や供物を郵送することも可能です。初盆の時期は準備でバタバタとしている可能性があるため、初盆の一週間前を目安に送るのがベストです。遅くなる場合は法要の前日には届くように手配しましょう。その際は必ずお悔やみの気持ちを伝える挨拶状を添えるようにしましょう。相手に負担をかけず、心のこもった形で気持ちを届けることが大切です。

初盆にふさわしいお供え物

初盆では御供物料とともに「お供え物(供物)」を持参することも多くあります。お供え物は故人の霊を供養し、遺族の労をねぎらうという意味もあり、贈る側の思いやりが表れる贈答品です。とはいえ「何を選べば失礼にあたらないのか」「金額はいくらくらいか」と迷う方も多いはず。ここでは品物の選び方、避けるべき品、そして金額相場について具体的にご紹介します。

仏壇やお墓などにお供えする基本の五つの供物を五供(ごく)と呼びます。具体的には「香(こう)」「花(はな)」「灯明(とうみょう)」「浄水(じょうすい)」「飲食(おんじき)」の五種類で構成され、それぞれが仏や故人への敬意、感謝、祈りの気持ちを表す重要な意味を持ちます。

まず「香(こう)」はお線香を意味し、その煙が心と空間を浄め、仏と私たちの世界をつなぐ架け橋となるとされています。

次に「花」は仏前に彩りを添えると同時に、生命の尊さやはかなさを象徴するものです。仏花としてよく用いられる樒(しきみ)は邪気を払う意味合いもあります。

「灯明(とうみょう)」はろうそくなどの明かりを指し、これは仏の智慧の光を象徴し迷いを照らし、道を導くとされています。

また「浄水(じょうすい)」は清らかな水やお茶を供えることで、心の浄化と潤いを願うものです。

最後に「飲食(おんじき)」はご飯や果物などをお供えし、日々のいのちへの感謝と仏や先祖と食を分かち合う心を表します。

これら五つの供物は単なる形式ではなく、ひとつひとつに深い意味が込められており、それぞれが調和し合って心を整える大切な役割を果たしています。

供物は毎朝新しいものに取り替えるのが基本とされ、特に花、水、ご飯は鮮度が重要です。また、ろうそくの火は息で吹き消さず、手で仰ぐようにして消すのが礼儀とされています。宗派によっては一部の供物を省略する場合もあり(例:浄土真宗では水を供えないなど)、家庭や地域の習慣に従って対応することが大切です。

仏前に供える五供は心の清らかさと敬意をかたちに表すものであり、毎日の供養を通じて仏やご先祖さまと心を通わせる手段ともいえます。

初盆のお供え物に適した品

■ 定番の供物

■ おすすめの好物供え

仏壇に供えるものなので「個包装」「常温保存が可能」「控えめな香り」が選定のポイントです。

お供えの金額相場

供物は「御供物料とは別に持参する」「御供物料代わりとして持参する」などのケースがあります。どちらの場合も金額に過不足がないよう、関係性をふまえて選びましょう。

■ 関係性別の相場

| 贈る側 | 相場の目安 |

| 親族(兄弟姉妹・親) | 5千円~1万円 |

| 祖父母・おじおば | 3千円~8千円 |

| 友人・知人 | 3千円~5千円 |

| 会社関係・近所の方 | 2千円~5千円 |

御供物料と供物を両方持参する場合は合計金額が関係性に見合う金額になるように調整することは重要ですが、金額だけで判断することは避け、遺族の負担にならないよう配慮することが大切です。

のしと渡し方のマナー

供物にも「のし」を付けるのが通例です。表書きや水引の種類は御供物料と同様に気を配りましょう。

■ のしの書き方

■ 渡し方の基本

お供え物や香典などを渡す際には品物の見せ方や言葉遣いにも気を配ることが大切です。基本的に紙袋には入れず、包装が見える状態で渡すのがマナーとされています。渡すときは「心ばかりですが」などの一言を添えて、両手で丁寧に手渡しましょう。

法要に訪れて、施主に挨拶をする時に御供物料と一緒にお渡しするのが一般的です。ちょっとした所作や言葉遣いが、思いやりの気持ちをしっかり伝えてくれます。

避けるべき品物

たとえ高価でも、マナー違反になりかねない品物もあります。

お供え物は故人への供養の気持ちを形にしたものです。見た目の華やかさよりも相手への配慮や心遣いを重視することが大切です。選ぶ際は地域の習慣や宗教上の考え方もふまえて慎重に選びましょう。

供物は“思いやりのかたち”

初盆のお供え物選びでは「何が一番丁寧か」よりも、「どんな気持ちで選んだか」が大切です。定番の花・果物・線香は無難かつ好印象を与えますし、のしや渡し方のマナーにも気配りをすることでより心が伝わります。供物は“気持ちの橋渡し”。派手さではなく、静かで心のこもった贈り物を選びましょう。

お供えと御供物料のバランス

初盆において御供物料とお供え物の両方を持参すべきか、それともどちらか一方でよいのか…。この判断に悩む方は非常に多いです。また、地域によって「御供物料が重視される」「供物が主流」といった風習の違いもあります。こちらでは御供物料と供物の「バランスの取り方」や「金額の目安」「地域性による傾向」などを具体的に解説します。

御供物料と供物の組み合わせはどうする?

まず前提として「御供物料+供物」が基本ですが、次のような柔軟な対応が可能です。

■ よくある3つのパターン

無理をして両方用意する必要はありません。「御供物料としてしっかり包みたい」か「物を通して思いを伝えたい」かで選びましょう。

合計金額の目安とバランスの考え方

御供物料と供物を両方持参する場合、「合計でいくらくらいが適切か」を考えるのが大切です。

■ 合計金額の基本目安

| 関係性 | 合計相場の目安 |

| 親・子・兄弟姉妹 | 1万円~3万円程度 |

| 祖父母・親戚 | 5千円~1万円程度 |

| 友人・知人 | 3千円~5千円程度 |

■ 御供物料と供物のバランス例(割合)

| 御供物料の額 | お供え物 | 合計 |

| 5,000円 | 3,000円 | 8,000円 |

| 3,000円 | 2,000円 | 5,000円 |

| 3,000円 | なし | 3,000円 |

| なし | 5,000円 | 5,000円 |

御供物料と供物のバランスは「2:1」~「1:1」くらいが一般的。どちらかに偏りすぎると遺族側が困惑することもあるので注意しましょう。

地域による相場と習慣の違い

日本では、地域ごとに供養の形式や贈答の慣習が大きく異なります。特に初盆に関してはその違いが顕著です。

■ 都市部(東京・関東エリア)

■ 地方部(関西・九州・中部)

地域によっては親戚間で金額調整をする習慣がある場合もあります。

■ 沖縄・離島部

故人との関係性や親族との関係性によって風習が異なる地域もあります。不安な場合は事前に遺族に確認することをおすすめします。

供物と御供物料のどちらか一方にする場合の注意点

■ 御供物料だけを渡す場合

失礼にあたらないかと心配になるかもしれませんが、全国的には一般的なスタイルです。金額を相場に合わせていれば問題ありません。形式的でものし袋の選び方・渡し方に気をつけましょう。

■ 供物だけにする場合

お菓子やお線香で丁寧な品を選ぶことで御供物料の代わりにもなります。のし紙は必須で3,000円~5,000円が供物の相場です。特に親しい関係では「お花と線香のみ」という選択も視野に入れても良いでしょう。故人との関係性や遺族との関係性、地域の慣習などによって適切な供養の方法は異なります。

「心」と「地域性」を見極めて、ちょうど良い供養を

御供物料とお供えのバランスは正解が一つではありません。迷ったら「合計金額」で調整し、形式にとらわれすぎず気持ちが伝わるものを選びましょう。地域性や宗教の慣習をリスペクトする姿勢を忘れずにしましょう。贈る品や金額に迷ったときは事前に確認を取るのも立派なマナーです。そして何より大切なのは「故人を偲び、遺族をいたわる心」であることを改めて意識しましょう。

引き出物の時期・金額・品選び

初盆を終えると御供物料やお供え物をいただいた方々に対して「お返し(引き出物)」を用意する必要があります。これは単なる贈答ではなく「感謝の気持ちを形にする供養の一環」として行われるものです。「いつ渡すのか」「いくらくらいが適切か」「どんな品物が喜ばれるか」について実践的にご紹介します。

初盆や四十九日などで「お返し」をするのは単なる形式ではなく、いただいた御供物料やお供えに対する感謝の気持ちを伝える大切な機会です。お返しには「故人からの最後の贈り物」という意味も込められており、遺族としての感謝の想いを丁寧に届ける役割を果たします。

また、地域社会や親戚との関係性を大切にするうえでもお返しの場面は重要な節目といえるでしょう。もちろん、形式やマナーを守ることも大切ですが最も大切なのはそこに込める「感謝の心」です。相手を思いやる気持ちが伝わるように心を込めて準備しましょう。

■ お返しのタイミング

| 当日渡し(即返し) | 法要の場で御供物料と引き換えにその場でお渡しする方法 |

| 後日郵送 | 遠方の方や欠席された方へ法要後1週間以内に送付 |

即返しが増えている一方で地域によっては後返し(挨拶状と共に郵送)が主流のところも。迷ったら菩提寺や親族に確認するのが無難です。

お返しの金額相場と考え方

■ 半返しが基本

一般的には「御供物料の1/3~1/2程度」が相場とされています。ただし「高額すぎる返し」や「一律すぎる返し」もマナー違反になることがあるので要注意。

| 御供物料の額 | お返しの目安 |

| 3,000円 | 1,000円前後 |

| 5,000円 | 1,500~2,500円程度 |

| 10,000円 | 3,000~5,000円程度 |

| 30,000円 | 10,000円以内(上限意識) |

高額の御供物料をいただいた場合、上限を5,000円~10,000円程度に収め、あとは丁寧な挨拶状で補うのが望ましいです。

喜ばれる品物:定番と最近の人気アイテム

■ 定番商品(万人向け)

今治タオルやコーヒーのセットなどは定番で、どなたにでも喜んで頂けます。洗剤セットは特に夏場に喜ばれる商品ですね。

■ 最近人気の返礼品

ひんやりと涼しさを感じられる素麺などのめん類は初盆の引き出物として、とても人気の高い商品です。引き出物を選ぶポイントは「重いものや持ち運びにくいものなど、相手に負担をかけない」「保存性が高い」「誰にでも喜ばれる」という3点です。

避けた方がよい返礼品

以下のような品は不快感を与えたり、供養にふさわしくない印象を与えることがあります。

鮮魚・肉類などの「四つ足生臭もの」と呼ばれる品や縁が切れるなどの不幸を連想させる品物は避けましょう。

のし・挨拶状の書き方

■ のし(掛け紙)

のしの言葉は地域差が大きく、関東では「粗供養」、関西では「志」が一般的です。地域によっては「御霊前」や「御仏前」など、他の言葉が使われることもあります。

| 表書き | 「志」「粗供養」「初盆志」など(地域により異なる) |

| 水引 | 黒白または双銀の結び切り 関西地方や一部の地域では白黄や黄銀の結び切り |

| 名入れ | 施主の姓、または「○○家」 |

■ 挨拶状の例文(一般向け)

拝啓 このたび亡父○○の初盆法要に際しましては

ご厚情を賜り誠にありがとうございました

ささやかではございますが心ばかりの品を

お届けさせていただきますのでご受納いただければ幸いです

今後とも変わらぬお付き合いのほど

よろしくお願い申し上げます

敬具

令和○年○月

○○家一同

挨拶状は気持ちを伝えることが主な目的です。長文である必要はなく、丁寧な表現を心がければ十分です。

返礼は「形」ではなく「感謝の表現」

お返しは「いただいた気持ち」への丁寧な返答です。金額は御供物料の1/3~1/2を目安に、誰にでも喜ばれる消耗品・実用品を選びます。挨拶状とのしで「心」を添えましょう。形式的なやり取りにならないよう、「一人ひとりに感謝の気持ちを届ける」ことを意識すると、品選びにも自然と心がこもります。

宗教ごとに異なる初盆

「初盆」とひと口にいっても実はその過ごし方や考え方は宗教・宗派によって大きく異なります。仏教の中でも宗派によって意味合いが異なり、さらに神道やキリスト教には「初盆」という概念そのものがないこともあります。ここでは主要な宗教・宗派ごとの初盆の考え方や具体的な対応方法を解説します。

浄土真宗の初盆|「霊が帰る」概念がない宗派

■ 基本の教義

人は亡くなるとすぐに阿弥陀仏に迎えられて極楽浄土で仏として過ごしているという教義に基づき、一般的には初盆での特別な追善供養・霊迎えは行いません。家庭によっては感謝の法要を実施する場合もあります。

■ 実際の対応

形式にとらわれず、教義に沿った「報恩の気持ち」を大切にする宗派です。

真言宗の初盆|密教的な深い供養

■ 特徴

十三仏信仰に基づく、詳細な年忌法要体系があります。真言宗の中でも各派によって年忌法要の体系は異なります。お盆には「精霊棚」を丁寧に設け、僧侶を招いて読経を行う焼香の作法や読経の内容も他宗派より長く、荘厳な雰囲気があるのが特徴です。

■ 実際の対応

真言宗では物理的な供養(花・香・灯明)に加えて、精神的な「祈り」も非常に重視されます。

神道の初盆|「新霊祭」として故人を神として祀る

■ 基本の考え方

神道では人が亡くなると「祖霊(みたま)」として子孫の守護神として祀られます。初盆は「初めて祖霊として迎える祭り」という意味を持ちます。仏教用語の「初盆」は使わず「新霊祭」「新盆祭」と呼びます。

■ 実際の対応

焼香や読経は行わず「静けさと厳かさ」に重点を置いた祭儀になります。

キリスト教の初盆|召天記念日としての追悼

■ キリスト教における考え方

キリスト教には「霊が帰ってくる」という概念がないですが、一部の宗派では「聖徒の交わり」という考え方があり、亡くなった人との繋がりを重視する考え方もあります。代わりに「召天記念礼拝」や「追悼ミサ」を行い、故人を神に託して祈ります。キリスト教では供花や香典は基本的には必要ないとされています。

■ カトリックの場合

追悼ミサを行い、聖書の朗読や聖歌で祈りを捧げます。供花やカードで気持ちを表します。香典の表書きは「御花料」となります。

■ プロテスタントの場合

記念礼拝を開催します。賛美歌を歌い、思い出を語る「証しの時間」を設けることもあります。飾り付けには十字架やキャンドルが使われることもあります。

キリスト教の初盆は、仏教式の初盆とは大きく異なるため参列時にはマナーや習慣を事前に確認しておきましょう。

無宗教・宗教混合家庭の対応|自由さの中にも配慮を

現代では宗教にとらわれない家庭や家族間で宗派が異なる家庭も増えています。

■ 対応のポイント

■ 無宗教のお盆の例

形式がない分「心をどう表すか」が問われます。自由な中にも敬意と感謝を込めましょう。

形式の違いよりも「心の一致」が大切

宗教ごとに初盆の形式や意味は異なります。違いを尊重しつつ、共通して大切なのは「故人を想う気持ち」です。慣れない宗教・宗派の法要に招かれた際は事前の確認と心遣いが最も大切です。弔いの形式が異なっても敬意と感謝がこもっていればその心は必ず伝わります。「宗教が違うから」と引いてしまうのではなく理解を深めることが「本当のマナー」と言えるでしょう。

地域別の初盆習慣

初盆は日本全国で行われている一方で、その習慣や形式は地域によって驚くほど異なります。こちらで地域ごとの特徴的な初盆習慣を見ていきましょう。

地域別の初盆習慣の違い

| 地域 | 主なお盆の時期 | 特徴 |

| 関東(東京・神奈川など) | 7月13~16日(新暦) | 市部では簡素化傾向。即返しが一般的で、返礼品は品数を絞ることも多い。神奈川県では7月盆・8月盆が混在し、都市部での簡素な対応や独自風習もあるとされます。 |

| 関西(京都・大阪など) | 8月13~16日(旧暦) | 仏壇まわりの飾り付けや精霊棚が豪華。親族一同が集まり、会食の規模も大きめ。迎え火を早めに焚くなどの独特な習慣もあります。 |

| 九州(福岡・熊本など) | 8月13~16日 | 家族ぐるみの供養が中心。近隣住民も訪れる。郷土料理や地元の特産品を使った引き出物も。 |

| 東北・北海道 | 8月13~16日 | 風習は関東・関西を折衷したようなスタイルが多い。雪国では冬の法事を避けるため夏にまとめる場合も。 |

| 遠州地方(静岡県西部) | 浜松市中心部から磐田市:7月13日~15日(新盆)、浜松市の北・西・南部:8月13日~15日(旧盆) | この地域に根付く独特の風習で「盆義理(ぼんぎり)」と呼ばれる。故人の初盆(新盆)に際し、近隣住民や会社関係者が喪家を訪れ、御供物料を持参して弔問する。 |

「のしの表書き」「返礼品の相場」「招待範囲」なども地域により違うため、遠方から参加する際には事前確認が必須です。

よくある質問(FAQ)

初盆を迎えるにあたり、「ここだけがわからない」「こういうケースはどうすればいいの?」という実践的な悩みは尽きません。初盆に関して特に寄せられることの多い質問をまとめ、わかりやすくQ&A形式でご紹介します。

Q.家族だけで初盆を行う場合、どこまで簡略化して大丈夫?

A.法要の“本質”を保てば規模の簡略化は問題ありません。僧侶を招かず家族だけで焼香・読経CDなどを使う方法も。会食を手作りにしたり、引き出物は省略することもOK。精霊棚や白提灯だけは最低限準備することが一般的に望ましいです。「誰のための初盆か」を考えると形式より“気持ち”を優先する選択が見えてきます。

Q.御供物料だけ持参でお供えを持って行かなくても大丈夫?

A.大丈夫です。御供物料のみの参列は広く一般的なスタイルです。相場に合った金額であれば失礼にはあたりません。お供え物を控えることで、遺族の供物整理の負担が減ることもあります。心配な場合は「御供物料で失礼します」と一言添えるとさらに丁寧な印象になります。

Q.浄土真宗の家で初盆に招かれたけど何を持って行けばいい?

A.「御仏前」の御供物料とお供えは日持ちする菓子や果物が無難です。浄土真宗では「御霊前」はNGで「御仏前」が適切です。精霊棚がなかったり白提灯を飾らないのは宗派の考え方によるものですので気にしなくてOKです。

Q.初盆のお供えだけ送っても良いですか?御供物料なしは失礼になりますか?

A.お供えのみでもマナー違反ではありません。とくに親しい関係であればお花や線香だけでも「気持ちがこもった贈り物」として好まれます。御供物料を控えたい場合は供物を少し良いものにするなどの配慮を。

誰もが悩む“ちょっとした疑問”こそ丁寧に対応を

初盆のルールは地域や宗教で異なりますが「不安なことを確認する」こと自体がマナーの一つです。マナーや相場はあくまで“目安”。それより大切なのは「心からの供養と感謝」。どんな形であっても“敬意を伝える努力”は必ず伝わります。

初盆を安心して迎えるために

ここまで初盆・新盆の意味から準備、マナー、お返し、宗教ごとの違い、現代的な供養のあり方まで幅広くご紹介してきました。初めてのことで不安が大きい「初盆」ですが、事前にポイントを押さえておけば落ち着いて準備を進めることができます。こちらでは記事全体を簡潔に振り返ったあと、実際に役立つチェックリストを「時系列」でまとめました。

全体の要点まとめ

| 項目 | 内容の要点 |

| 初盆の意味 | 故人が亡くなってから初めて迎えるお盆。丁寧な供養を行う。 |

| 時期 | 四十九日法要を終えた後に初めて迎えるお盆(地域により7月または8月)。 |

| 準備 | 僧侶手配、精霊棚、白提灯、会食、引き出物などを段階的に用意。 |

| 服装 | 喪服または平服で。 |

| 御供物料・供物 | 相場は関係性による。御供物料と供物のバランスに配慮。 |

| お返し | 地域や関係性によって異なるが、半返しが基本。のし・挨拶状を忘れずに。 |

| 宗教ごとの違い | 仏教各宗派・神道・キリスト教・無宗教で形式や慣習が異なる。 |

実用チェックリスト:準備~当日まで

■ 1ヶ月前までに行うこと

■ 2週間前までに行うこと

■ 1週間前に確認すること

■ 当日に行うこと

■ 法要後に行うこと

大切なのは「想い」と「準備の余裕」

どれだけ簡素化しても、どんな形式であっても、初盆の本質は「故人に感謝を伝える時間を大切にする」こと。形式や予算にとらわれすぎず家族で協力しながら故人を想う“心ある供養”を。これこそが最も意味ある初盆のかたちです。

関連記事

葬祭マナーカテゴリ